San Juan de Puerto Rico, 500 años después: el nacimiento de una capital entre barro, fiebre y fuego

Hace cinco siglos, en una pequeña isleta azotada por el calor, las lluvias y la ambición imperial, nació lo que hoy es San Juan, la capital de Puerto Rico. Pero su origen no fue ni sencillo ni glorioso. Fue, más bien, una respuesta desesperada a un error de cálculo.

Todo comenzó en Caparra, entre 1508 y 1509. Allí, en pleno bosque tropical y sin acceso cómodo al mar, Juan Ponce de León estableció la primera sede del poder colonial en la isla. No era aún la “capital” como la concebimos hoy, pero funcionaba como tal: albergaba al gobernador, al tesorero, al factor, al contador, al alguacil mayor y al cabildo. Incluso, algunos documentos la llamaban con grandilocuencia “Ciudad de Puerto Rico”.

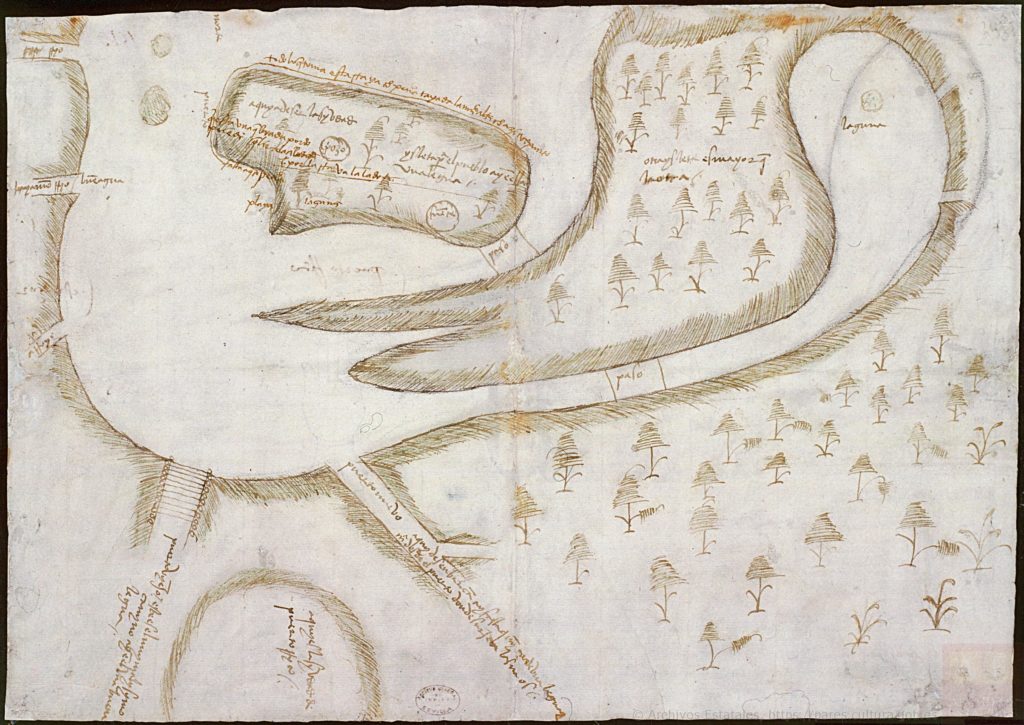

Plano del asiento y del puerto de la ciudad de Puerto Rico (1519), Rodrigo de Figueroa.Ver Mapa

Pero Caparra fue, desde el inicio, una herida abierta. El camino desde el puerto natural en lo que hoy es Cataño era impracticable. El calor y la humedad enfermaban a los vecinos. El lugar era oscuro, fangoso, “ahogado”, según lo describió el juez Rodrigo de Figueroa en 1519, quien encontró a sus habitantes “amarillos y llenos de llagas en las piernas”. Los ataques de taínos rebeldes eran constantes, incendiaron la iglesia, destruyeron la biblioteca del obispo Manso, y con ello sembraron dudas sobre la viabilidad de mantener aquel asentamiento.

Para 1516, con la muerte del rey Fernando el Católico y el nombramiento de los Frailes Jerónimos como gobernadores de las Indias, comenzó el proceso de mudanza. La figura clave fue Martín de Isasaga, regidor de San Germán y residente de Caparra, quien elevó un memorial a la corona pidiendo formalmente el traslado. Murió poco después, pero su queja fue escuchada.

Los Jerónimos, al llegar a la isla en diciembre de 1516, recopilaron testimonios, caminaron el terreno, observaron las ruinas, escucharon los lamentos. Propusieron la Isleta de San Juan como nuevo lugar para la ciudad. Figueroa, enviado desde La Española, ratificó la necesidad del cambio y lo comunicó al rey el 12 de septiembre de 1519.

Lo que siguió fue un proyecto de infraestructura dirigido por la lógica colonial: se construyeron pasos de piedra sobre el manglar y el pantano, conectando tierra firme con la isleta, gracias al trabajo forzado de taínos encomendados, extraídos de los cacicazgos del norte. Fueron ellos, y no los conquistadores, quienes cargaron las piedras, levantaron las calzadas, rompieron la tierra. Sin su trabajo, San Juan simplemente no hubiera nacido.

En 1521, la mudanza fue casi total. Las oficinas, los templos, los vecinos cruzaron a la nueva ciudad. En 1522, el obispo Manso trasladó su sede eclesiástica a la isleta. No existe acta de fundación, pero desde ese momento San Juan comenzó a crecer como núcleo administrativo, militar y religioso.

Uno de sus primeros hijos ilustres fue Juan Troche Ponce de León, nieto del conquistador. Nacido alrededor de 1522, fue el primer criollo que habló de “patria” al referirse a la isla. Gobernador interino, cronista, figura política, Troche representa el inicio de una conciencia isleña en un mundo de lealtades imperiales.

Durante los siglos siguientes, San Juan se transformó. Migraciones de irlandeses, franceses, venezolanos y españoles peninsulares la poblaron. Las reformas borbónicas y la Cédula de Gracias de 1815 trajeron nuevas dinámicas económicas y culturales. Pero también, en el siglo XX, la ciudad fue sometida a una “sanjuanización” planificada. El Instituto de Cultura impulsó un modelo estético de ciudad colonial homogénea, que expulsó a muchos de sus habitantes originales y borró parte de su diversidad arquitectónica.

Hoy, a 500 años, San Juan es un símbolo. Pero también una pregunta abierta. ¿Qué memoria guardamos de sus inicios? ¿Cómo convivimos con su legado de conquista, explotación y resistencia? La ciudad, como la historia, sigue construyéndose día a día.

(el) cronoista